NU dan Keterlambatannya

Disampaikan dalam Seminar Nasional Menyongsong 1 Abad NU dengan tema “Menumbuhkan Spirit Islam Ahlussunnah Wal Jamaah Annahdliyyah sebagai Benteng NKRI” yang diselenggarakan oleh PAC ISNU Kebonsari, Madiun, Ahad, 26 Januari 2020.

Oleh: Rijal Mumazziq Z

Secara organisatoris, NU berdiri pada 16 Rajab 1344 H atau bertepatan dengan 31 Januari 1926. Artinya, ormas ini berusia 97 tahun dalam hitungan hijriyah, dan 94 tahun dalam hitungan masehi. Secara matematis, NU sudah tua dengan berbagai dinamikanya.

Di Indonesia sendiri ada beberapa ormas Islam yang sudah melampaui usia 1 abad. Mereka berkembang dan melewati berbagai konflik dan dinamika yang ada. Masing-masing juga menyumbangkan kader terbaiknya bagi Islam dan Indonesia. NU, misalnya, punya posisi yang kuat di zaman Orde Lama, namun “dihabisi” di zaman Orde Baru. Puluhan tahun orang-orang NU dihambat, namun ndilalah Allah mentakdirkan Gus Dur sebagai presiden, dan kini KH. Makruf Amin sebagai RI-2. Bisa dibilang, NU kadangkala keteteran, lalu solid. Kadang telat, namun bisa menyusul. Sering diremehkan, namun terbukti handal. Dan, seterusnya.

Dalam sejarahnya, ada keterlambatan-keterlambatan yang sering dialami oleh NU. Namun, perlahan dan pasti, NU bisa mengejar ketertinggalan itu, melakukan modifikasi dan inovasi serta penguatan kembali beberapa hal yang dianggap “keteteran”. Di antaranya:

Pertama, NU dianggap terlambat berdiri. Di saat kaum Hadrami Alawiyyin menghimpun diri dalam Jam’iyyatul Khair (1905), kaum saudagar muslim Jawa berkumpul dalam Sarekat Dagang Islam (SDI) pada 1906, yang kemudian bermetamorfosis secara progresif dalam menjadi Sarekat Islam (SI) pada 1911, kaum muslim reformis mendirikan Muhammadiyah pada 1912, kaum Arab modernis mendirikan al-Irsyad pada 1914, dan sebagainya, kaum muslim tradisional masih belum bergerak menghimpun diri secara resmi. Hanya ada semacam madrasha kaderisasi seperti Nahdlatul Wathan dan wadah pengasahan intelektual seperti Taswirul Afkar yang diinisiasi ulama muda, KH. A. Wahab Chasbullah di Surabaya.

Padahal secara amaliah, konteks ilmiah dan semangat berjamaah, kaum muslim tradisionalis ini sudah terbentuk lama. Hanya belum ada “merk”-nya. Ibarat makanan, sudah diwariskan secara turun temurun, dari generasi ke generasi, hanya belum mendapatkan istilah atau “merek dagang” saja. Sebab, sebagai bagian dari ajaran ahlussunnah wal jamaah, amaliah dan konteks ilmiah komunitas muslim tradisionalis ini berakar selama ratusan tahun: secara metodologi dakwah mereka ikut ajaran Walisongo, dalam fiqh mengikuti madzhab Syafi’i dan tiga madzhab lain, secara teologi berporos pada ajaran Abu Hasan al-Asy’ari dan Abu Mansur al-Maturidi, serta dalam tasawuf berporos pada Imam al-Ghazali dan Abu Hasan As-Syadzili. [1] Sudah ada, tapi belum terwujud!

Bukan perkara administratif saja yang membuat organisasi ini “telat”, namun soal spiritual. KH. M. Hasyim Asy’ari tidak mau gegabah mendirikan sebuah wadah sebelum diberi izin oleh KH. Kholil Bangkalan. Setelah diberi isyarat khusus melalui KH. As’ad Syamsul Arifin, Kiai Hasyim setuju, dan KH. A. Wahab Chasbullah menjadi penggerak militan bersama KH. Bisri Syansuri. Petunjuk langit seperti inilah yang menjadi salah satu ciri khas NU dalam berorganisasi dalam kurun nyaris seratus tahun. Jika dicermati, trio pendiri NU ini memanfaatkan beberapa hal untuk menghimpun para ulama dalam organisasi baru ini: jaringan murid Syaikhona Kholil Bangkalan, jaringan ulama alumni Tebuireng, jaringan ulama alumni Haramain (Makkah-Madinah), mantan aktivis Sarekat Islam [2], dan jejaring anak cucu Laskar Diponegoro [3]. Keterlambatan ini dibalas dengan militansi dan progresifitas aktivis NU.

Pada saat mendirikan NU, Kiai Wahab juga membentuk sayap Lajnatun Nashihin, semacam divisi propaganda yang berisi para pemuda yang cakap dalam keilmuan dan keorganisasian. Dampaknya luar biasa dalam perkembangan NU di berbagai daerah. Dan, kini, menjelang satu abad, NU memiliki struktur yang kokoh, dan berkembang dari pusat ke daerah, bahkan jaringan PCI (Pengurus Cabang Istimewa) NU yang tersebar di berbagai negara. Selain PCI NU, ada juga NU Afganistan. Pendiri dan aktivisnya orang Afganistan asli yang terpikat dengan NU dan ingin menduplikasi ajaran Ahlussunnah wal Jamaah di negara yang terlibat perang saudara hampir 30 tahun itu.

Kedua, keterlambatan dalam penataan organisasi. James Peacock, dalam bukunya Purifying the Faith, menjelaskan kunjungannya ke kantor Muhammadiyah dan NU di berbagai daerah. Ketika di awal tahun 1970-an mengunjungi kantor Muhammadiyah di Makassar, dia mendapati kantor yang rapi, manajemen yang tertata disertai dengan pegawai administrasinya. Ketika kemudian mendatangi kantor NU, dia hanya menjumpai penjaga yang duduk santai, serta tidak menemukan data dan dokumen yang dibutuhkan orientalis itu. Uniknya, penjaga kantor itu justru mengajak bule AS itu cangkruk di warung kopi, dan berdiskusi panjang lebar tentang berbagai hal. [5]

Memang, tampaknya karakteristik tempat kelahiran dua organisasi juga turut andil dalam karakteristik keorganisasiannya. Muhammadiyah lahir di Yogyakarta, dengan segala ewuh-pakewuh dan tradisi kepriayiannya, sedangkan NU lahir di Surabaya yang lebih multikultural, blokosutho, dan egaliter. Jangan heran jika dalam Muktamar 2015, Jawa Pos agak sinis dengan menurunkan headline, “Laporan dari Muktamar: Muhammadiyah Teduh, NU Gaduh”, pasalnya dalam pemilihan Ketua Umum, mekanisme di Muhammadiyah tampak lebih halus ala priyayi, mirip rapat keluarga. Sedangkan di NU cenderung egaliter, dan dalam tataran praktis lebih ramai ala bahstul masa-il, dan mirip musyawarah. Tak hanya itu, dalam realitas lain, Muktamar NU lebih merakyat dibanding dengan Muktamar Muhammadiyah. Iqbal Aji Daryono, esais berlatar belakang Muhammadiyah, menuturkan pengalamannya mencermati riuh muktamar 2 ormas ini. Di Muktamar Muhammadiyah, hanya sedikit penjual pernak pernik organisasi seperti kaos, gantungan kunci, maupun poster. Juga nyaris tidak dijumpai para romli alias rombongan liar. Di dalam Muktamar NU, sebaliknya. Romli julahnya lebih banyak dibandingkan dengan pengurus struktural yang datang. Kondisinya bukan hanya lebih merakyat, melainkan juga heboh. Jangankan jualan poster ulama dan cinderamata NU, tukang bekam, penjual obat kuat, sampai pengecer mainan anak pun ada. Benar-benar meriah. Bukankah ini yang kita jumpai di sekitar arena Muktamar NU?

Meski sempat tertinggal dalam hal kerapian berorganisasi, NU bisa menata diri. Database NU dalam kurun 20 tahun terakhi ini lebih rapi, meskipun ada kekurangan di sana-sini. Manajemen juga bagus, penataan dan pendataan aset organisasi juga oke. Soal aset organisasi, Jawa Pos bulan Desember silam melaporkan apabila lahan senilai 40 miliar di Gresik sudah kembali menjadi asset PCNU Gresik setelah beberapa tahun dikuasai secara personal [6]. Satu bulan sebelumnya, gedung bersejarah Markas Besar Olema Djawa Timoer (MBODT), di Waru Sidoarjo yang sebelumnya tidak terawat diserahkan ke PBNU oleh KH. Asep Saifuddin Chalim, Pengasuh PP. Amanatul Ummah, Pacet, Mojokerto. Rumah sakit, klinik, panti asuhan, dan perguruan tinggi di bawah naungan NU juga bagus. Total, hingga tahun 2019, ada 262 kampus yang berada di bawah naungan NU maupun berafiliasi dengan NU.

Dulu, NU diledek tidak bisa membuat kampus maju seperti Muhammadiyah, kini anggapan tersebut bisa dibantah. Ada beberapa kampus terbaik NU, antara lain Universitas Islam Malang dan Universitas NU Surabaya (UNUSA), juga UNUSIA Jakarta. Lembaga-lembaga ini menjadi contoh progresifitas di bidang manajemen pendidikan. Di berbagai daerah juga mulai berdiri kampus NU, yang meski perlahan-lahan, namun menunjukkan perkembangan yang bagus. Penulis yang menjadi salah satu pengurus Lembaga Pendidikan Tinggi (LPT) NU Jawa Timur, hampir setiap hari mendapatkan laporan perkembangan kampus NU di berbagai daerah melalui grup Whatsapp.

Ketiga, mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan. Dulu, pada tahun 1950, KH. A. Wahid Hasyim menilai apabila mencari sarjana di tubuh NU sama sulitnya dengan mencari penjual es di tengah malam. Kini, setengah abad berlalu, pesimisme Kiai Wahid dibayar tuntas. Dalam kurun 30 tahun terakhir, dengan gerbong yang dimotori putranya sendiri, KH. Abdurrahman Wahid, NU melewati dinamika luar biasa. Anak-anak muda NU bukan hanya menjadi alumni universitas di Timur Tengah, melainkan juga Barat. Wawasan keagamaan mereka meningkat melalui persentuhan dengan peradaban lain, atau dalam istilah Gus Dur disebut dengan “Islam Kosmopolitan”. Adanya ISNU alias Ikatan Sarjana NU maupun Lakpesdam memang bagus dalam mewadahi para intelektual NU. Kini, amunisi NU di bidang pendidikan dan pemikiran komplit. Mencari magister, doktor, dan professor NU di bidang apapun ada.

Kaderisasi ulama juga bagus. Kini, para ulama muda tampil, ada KH. Afifuddin Dimyathi (Jombang) melalui karya-karyanya, KH. Bahauddin Nursalim (Rembang) melalui kajian-kajian ilmiahnya, dan KH. Yahya Cholil Tsaquf melalui kiprah internasionalnya. Ini belum lagi menghitung kontribusi mubaligh seperti Gus Muftah dan Gus Muwafiq dengan gayanya masing-masing yang khas. Jika masih kurang, ada lagi intelektual yang mahir dalam kajian keilmuan Islam klasik dan modern maupun cantolan referensi Baratnya yang membludak. Siapa? Prof. Nadirsyah Hosen, Ph.D. Ada juga Gus Ulil Abshar Abdalla yang kini melakukan gebrakan dengan kajian online dua kitab babon di bidang tasawuf: Ihya Ulumiddin dan al-Hikam.

Forum bahtsul masa-il di berbagai daerah, biasanya digerakkan oleh MWC maupun PC juga bagus. Apalagi? Cek keberadaan Aswaja Center di berbagai daerah yang menjadi kawah candradimuka para pejuang ideologis NU. PKPNU dan MKNU juga bagus dalam penguatan karakteristik para muharrik NU. Penerbit-penerbit buku ke-NU-an kini juga semakin percaya diri melakukan bantahan terhadap buku Wahabi maupun penguatan ke-aswaja-an.

Keempat, di bidang ekonomi. Ini adalah tantangan paling serius dalam menyongsong satu abad NU. Potensi jumlah warga NU belum termanfaatkan secara baik. Kalaupun ada unit usaha milik NU, maupun dikelola Banom NU, biasanya masih membutuhkan manajerial yang bagus. Keberadan paguyuban Saudagar NU masih elitis, dan organisasi seperti Himpunan Pengusaha NU juga belum banyak berkontribusi dalam peningkatan gerakan santripreneurship di kalangan masyarakat NU.

Kelima, penguasaan media. Sebelum tahun 2015, NU babak belur di media sosial. Di dunia maya, kalau kita ketik “Apa Hukum Tahlilan?” maka yang keluar adalah jawaban bid’ah dhlalalah, mengandung kesyirikan, dan sebagainya, yang dikeluarkan oleh top rangking media Wahabi. Maklum juga, dulu Menkominfo dijabat oleh Tifatul Sembiring dari PKS. Namun, ketika Menkominfo dijabat oleh Rudiantara, sejak 2014, maka kebijakan menteri ini adalah menutup website porno dan ekstremis. Dampaknya, beberapa website yang selama ini melancarkan fitnah kepada NU juga ikut tergulung. Masih ingat website PKSPiyungan yang banyak hoaks, atau arrahmah.co(.) yang meresahkan karena menyebarkan konten terorisme itu? Dalam istilah lain, ditutupnya website beginian serta merta juga menghilangkan sumber kopi paste dalil bagi para pemfitnah NU.

Dan, yang pantas disyukuri, sejak awal 2019, media milik NU atau yang dikelola oleh jaringan santri ini, mulai merangkak naik. NU.Online, misalnya, menduduki puncak klasemen sebagai media online yang sering dirujuk dalam kajian keislaman. Disusul oleh Islami.co dan Alif.id yang notabene dikelola oleh jaringan kaum muda NU. Selanjutnyaada bincangsyariah.co yang dikelola oleh anak-anak muda yang secara afiliasi ideologis dan gerakan selaras dengan NU.

****

Melalui berbagai ulasan di atas, di mana NU selalu ketinggalan terlebih dulu, namun bisa menyusul di etape terakhir, mengingatkan saya pada slogan “Lakon mesti menang keri!”. Tak perlu pesimis dengan celotehan orang-orang yang menanamkan “keraguan” terhadap organisasi ini. Ayo berkhidmah dengan ikhlas. Jangan pernah bertanya kita dapat apa dari NU? Melainkan, apa yang akan kita persembahkan untuk NU. Siap menjadi ujung tombak, sekaligus ujung tombok!

Wallahu A’lam Bisshawab

Endnote:

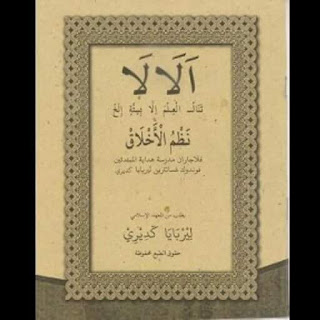

[1] Selengkapnya lihat Risalah Ahlussunnah wal-Jama’ah karya Hadratussyekh KH. M. Hasyim Asy’ari

[2] Konflik di internal Sarekat Islam sejak 1918 membuat pamor organisasi ini merosot pada pertengahan 1920-an. Sehingga beberapa aktivis SI di berbagai daerah pindah haluan ke ketika NU berdiri pada 1926. Bahkan, dua pendiri NU seperti KH. Raden Asnawi dan KH. A. Wahab Chasbullah adalah duet Ketua dan Sekjen Sarekat Islam Cabang Makkah pada trahun 1910-an. Proses konversi organisasi dari SI ke NU ini diceritakan oleh KH. Saifuddin Zuhri dalam Berangkat Dari Pesantren (Yogyakarta: LKiS, 2012)

[3] Selengkapnya bisa dibaca di buku karya Zainul Milal Bizawie, Jejaring Ulama DIponegoro: Kolaborasi Santri dan Ksatria Membangun Islam Kebangsaan Pada Awal Abad ke-18 (Jakarta: Pustaka Compass, 2019)

[4] Dampak dari divisi propaganda NU ini positif. Muktamar NU ke-1, 14-16 Rabiul Awal 1345 H (21-23 September 1926) dilaksanakan saat NU masih berusia 8 bulan. Pesertanya terdiri dari 93 ulama dari Jawa dan Madura, ditambah dengan KH. Abdullah dari Palembang dan KH. Abu Bakar dari Kalimantan serta KH. Abdul Qadir dari Martapura. Dalam perkembangan berikutnya, pada muktamar keempat yang dipusatkan di Hotel Arabistan, Semarang, 12-15 Rabiuts Tsani 1348 H (17-20 September 1929), dihadiri tak kurang dari 1450 peserta muktamar; 350 kiai, 900 pendamping (pengiring kiai) dan 200 pimpinan Tanfidziyah. Bagaimana dengan perkembangan Cabang NU? Total pada tahun itu terdapat 63 Cabang NU dengan rincian 13 Cabang di Jawa Barat, 27 cabang di Jawa Tengah serta 23 cabang NU di Jawa Timur, termasuk Madura. Data perkembangan NU era awal ini bisa dijumpai dalam Choirul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama (Surabaya: Bisma Satu, 1999).

[5] Ahmad Baso, “Agama NU” untuk NKRI (Jakarta: Pustaka Afid, 2013), 27-28.

[6] Jawa Pos, halaman Modern West, 20 Desember 2019.

Komentar

Posting Komentar